馮導(dǎo)因電影《我不是潘金蓮》而與王思聰“開撕”很難說是為了對賭協(xié)議,因為這份協(xié)議更接近于是華誼為了留住馮小剛而進(jìn)行的風(fēng)險投資,而馮導(dǎo)是只賺不賠的。

文/ 皮海洲

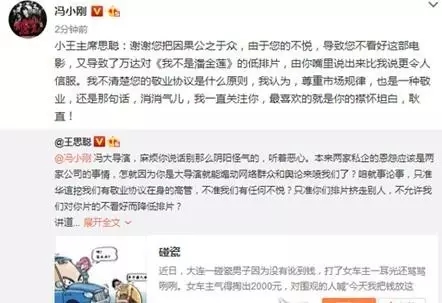

最近,著名導(dǎo)演馮小剛因電影《我不是潘金蓮》與萬達(dá)集團(tuán)董事王思聰“開撕”一事受到國人注目。11月18日,由于在萬達(dá)院線的排片低于全國平均水平,馮小剛因此不滿并通過微博公開向王健林“喊話”,以潘金蓮的口吻直指萬達(dá)院線玩壟斷、格局小。萬達(dá)董事、王健林之子王思聰亦予以反擊,稱是不看好影片而降低排片。

對于馮小剛親自上陣“開撕”的“拼勁”,有輿論認(rèn)為是迫于對賭協(xié)議。美拉傳媒全稱“浙江東陽美拉傳媒有限公司”,成立于2015年9月2日,股東馮小剛和陸國強(qiáng)合計持有的70%的股權(quán)。

2015年11月華誼兄弟和馮小剛旗下的美拉傳媒簽訂的對賭協(xié)議,馮小剛等兩名股東承諾2016年不低于1個億的凈利潤。而今年上半年,美拉傳媒的凈利潤只有3535萬元,還有近6500萬元的利潤差額,就靠《我不是潘金蓮》創(chuàng)造了,如果完不成業(yè)績,馮小剛本人就要掏腰包來補(bǔ)上。

但筆者以為,馮導(dǎo)“開撕”很難說是為了對賭協(xié)議。因為華誼兄弟與美拉傳媒所簽訂的對賭協(xié)議,實質(zhì)上更接近于華誼兄弟為了留住馮小剛而向他進(jìn)行的風(fēng)險投資,對于馮小剛是只賺不賠的。

從對賭協(xié)議來看,雖然美拉傳媒有凈利潤不低于1億元的業(yè)績承諾,而且以后4年每年增長不低于15%,但實際情況是,即便馮小剛這5年全部交白卷,馮小剛與另一股東二人仍然可穩(wěn)賺5.78億元。

因為在去年11月華誼兄弟收購美拉傳媒的時候,收購價格高達(dá)10.50億元,而美拉傳媒當(dāng)時的凈資產(chǎn)是-0.55萬元,并且收購的只是美拉傳媒70%的股權(quán)。根據(jù)對賭協(xié)議,美拉傳媒5年要創(chuàng)造的利潤為6.74億元,華誼兄弟占70%的股權(quán),所對應(yīng)的利潤是4.72億元。這就是說,華誼兄弟以低于收購額近6億的利潤目標(biāo)擬定對賭協(xié)議,差距之大令人費解。

然而商人是不會做虧本買賣的,華誼作為一家上市公司又為何要以遠(yuǎn)低于收購額的利潤回報擬定對賭協(xié)議呢?風(fēng)險投資或許是一個原因。

拉美傳媒原實控人馮小剛作為知名導(dǎo)演,其背后所圍聚的人脈與產(chǎn)業(yè)資源不可多得。在當(dāng)下商業(yè)片大勢的時代,憑借馮導(dǎo)的名人效應(yīng),在未來某一天實現(xiàn)電影票房的超預(yù)期回報并非不可能。就此而論,華誼以近6億元作為對拉美傳媒未來的風(fēng)險投資倒也合乎常理。

就拉美傳媒而言,雖然說如果目標(biāo)沒有完成,馮導(dǎo)將自行補(bǔ)上,但華誼兄弟在收購時已出資10.50億,嚴(yán)格說來,馮導(dǎo)在經(jīng)濟(jì)上并沒有多少損失。但其他損失卻是有的,比如說面子。即便華誼看重的是馮導(dǎo)的超額回報,但如果美拉傳媒連1個億的目標(biāo)都完成不了,畢竟說不過去。

至于馮導(dǎo)與王思聰“開撕”,則更有可能是對電影《我不是潘金蓮》的宣傳策略。基于華誼兄弟與萬達(dá)院線之間的恩怨,由華誼兄弟出品的《我不是潘金蓮》在萬達(dá)院線受到冷遇是正常現(xiàn)象。對于這一點,馮導(dǎo)不可能不清楚。但馮導(dǎo)仍然“開撕”,而不論是王健林還是王思聰應(yīng)戰(zhàn),馮導(dǎo)都是贏家,并起到電影宣傳效果。相比制造緋聞宣傳影片,這一招顯然要高明多了。

不僅如此,馮導(dǎo)與王思聰“開撕”,也是為了給華誼兄弟“減壓”。華誼兄弟收購美拉傳媒一案,原本就在市場上造成了不良影響,質(zhì)疑聲音很大。如果在華誼兄弟如此優(yōu)越的條件面前,馮導(dǎo)仍然完成不了約定業(yè)績目標(biāo),這會讓華誼兄弟陷入尷尬境地,投資者的質(zhì)疑聲音也難免卷土重來。這樣來看,馮導(dǎo)也算是“拼”了。

作者: □皮海洲(財經(jīng)評論人)

|

豫公網(wǎng)安備 41090202000030號 網(wǎng)站備案/許可證號:豫B2-20100034-14

豫公網(wǎng)安備 41090202000030號 網(wǎng)站備案/許可證號:豫B2-20100034-14